ひな人形の歴史History

ひな人形に願いを込めて…

人生の幸福をえられますように。

女の子が生まれて、はじめて迎える「ひなの節句」を初節句といいます。

3月3日のひなまつりがこの日にあたり、正しくは上巳(じょうし)の節句といいます。

人形(ひとがた)または形代(かたしろ)とよぶ草木、あるいは紙やわらでつくった人形に、自分の災厄(さいやく)をうつして海や川に流した「おはらいの行事」と、平安時代にはじまるお人形遊び(ひいな遊び)とが、長い間に結びついたのが、現在の「ひなまつり」です。

ひな人形には生まれた子どもが、すこやかでやさしい女性に育つようにとの親の願いが込められています。つまり、ひな人形をその子の形代(かたしろ)と考えて、どうぞ災(わざわ)いが降りかかりませんように、また、美しく成長して、人生の幸福を得られますようにという、温かい思いを込めて飾るのです。

ミニコラム

お雛様は、お嫁さんの実家から送るのが一般的です。豪華な7段飾りも人気ですが、住宅事情の合わせてコンパクトな親王飾りをと望む若夫婦も多いようです。 飾る時期も地域によっては旧暦で行う4月3日に合わせているところもあります。実は鴻巣も旧暦です。ただ、若い世代では3月3日がひな祭りで定着しつつあるので『びっくりひな祭り』は一般的な3月3日に合わせて開催します。余談ですが、私の田舎では結婚して初めてのひな祭りにお雛様を送る風習があります。実家に7段飾り、うちに木目込み人形があります。また、鴻巣びっくりひな祭りを見に来た年配の方が自分のためにひな人形を買いたいのですが…なんて尋ねられる事も多々ありました。

五節句についてAbout the GOSEKKU

五節句とは季節ごとに行われる

無病息災、子孫繁栄などを願うための伝統行事です。

ひなまつり=桃の節句の起源は、平安時代までさかのぼります。昔の日本には五つの節句があったのです。江戸幕府が五節句を式日として定めました。

明治6年に廃止されましたが、民間の行事として定着しています。

- 1月7日

人日 「七草 の節句 」 - 新しい年の初め、一年の健康を祈る日に、 春の訪れを予感させる若菜を粥に仕立てて食べ、年中の無病息災を祈ります。

- 3月3日

上巳 「桃 の節句 」 - 流れる水にわが身の厄を流す中国の風習と、人形(ひとがた)をわが身に代えて祓いとする日本古来の風習が融け合って、やがて日本のならではのひなまつりが生まれました。

- 5月5日

端午 「菖蒲 の節句 」 - 植物の菖蒲(しょうぶ)を活用して、季節の変わり目を健康に過ごすための節句が、武家の時代を経て、男子の成長を祝う節句になりました。

- 7月7日

七夕 「笹竹 の節句 ・星祭 り」 - 夏の夜空の下、枝に短冊を結びつけた竹や笹を立て、「牽牛」と「織女」の二つの星の出逢いを祈り、また織物の名手「織女」に、技芸の上達を願います。

- 9月9日

重陽 「菊 の節句 」 - 清らかに薫る菊の花に永遠の命を見た昔の人々以来、9月9日の節句には、さまざまな形で菊を用いて不老長寿が願われます。(※「菊の節句」は現在はなくなっています)

男雛と女雛の並べ方How to arrange

伝統を重んじる古式と

今の並びに習った現代式の二とおりが混在します。

あなたの家では、男雛(お内裏さま)と女雛(お雛さま)のどちらを左に、どちらを右に並べますか?

古来、左(向かって右)に男雛、右(向かって左)に女雛という配置が一般的。ところが、昭和天皇の即位の大礼が催された時、西洋式に天皇が向かって左、皇后が右に立たれた。

また、かつて掲げられていた御真影(天皇皇后両陛下の写真)も、西洋式に昭和天皇が向かって左側だったことから、東京の雛人形業界では並べ方をそれまでとは反対にしました。京都の人々は伝統を重んじ、今までどおりとしています。

ミニコラム

みなさんのお宅ではお雛様をいつ飾り、いつ片付けていますか?一般的に飾るのは、立春から2月中旬にかけて、遅くても1週間前には飾りたいものです。片付けは、ひな祭りが過ぎたら、天気のいいなるべく乾燥した日になるべく早く片付けるのがいいでしょう。

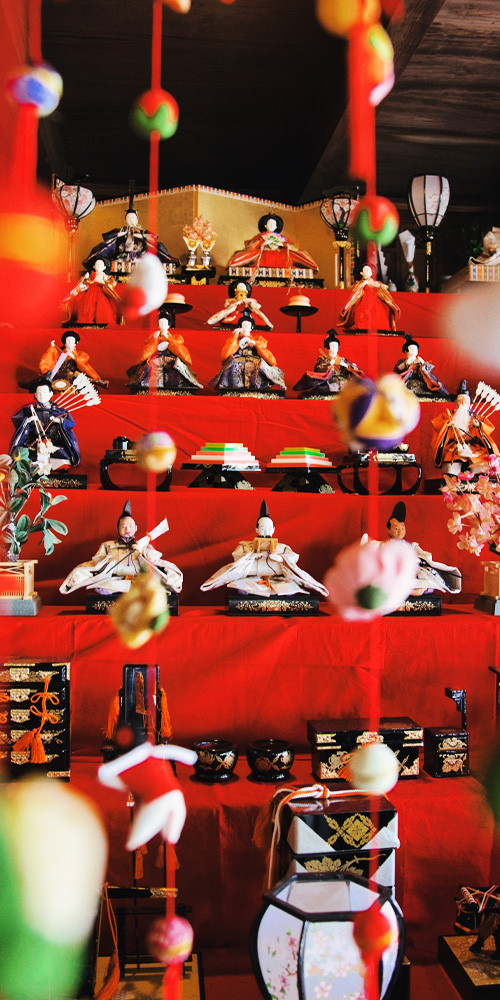

ひな壇の登場人物Characters

総勢15人

宮廷の様々な役職の人々が登場します。

意外と知られていないひな壇の登場人物をご紹介いたします。

ひな壇には、内裏雛だけでなく官女や随身など数多くの雛人形が並んでいます。

-

三人官女 - お姫様のおつきの女官で、楽器を奏で、歌を詠み、家庭教師もこなすキャリアウーマンです。真ん中の女官はちょっと年上(結婚しているらしい…)で、あとの二人は若い女性です。

-

五人囃子 - 単なる楽団さんではありません。彼らは元服前の貴族の師弟で、才能を認められると元服後に宮中で取り立てられたりということもあり、結構真剣だったようです。元服前なので髪型はお殿様とは違い、少年の髪型です。

-

右大臣 、左大臣 - 別名随身(ずいしん)矢大臣ともいわれ、お殿様のおつきの男性です。お殿様と一緒に行動し、時には恋の橋渡しなどもします。向かって右が左大臣でおじいさん、向かって左が右大臣で若者です。

-

仕丁 - 宮中の雑用係で身分が低い分、怒った顔、泣いた顔、笑った顔とそれぞれユーモラスな豊かな表情をしています。関東(立傘・沓台・台笠)と京風(熊手・靴・箒)では持っているものが違います。